谷歌作为全球科技巨头,以其强大的技术实力和创新产品闻名于世。即使是这样的行业巨头也并非完美无缺,多年来其产品线上也曾出现一些令人啼笑皆非的“乌龙”事件,给用户和站长们带来了不少困扰与反思。

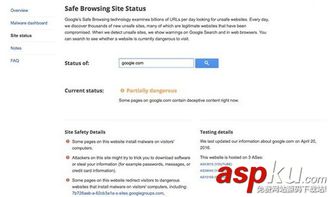

在搜索引擎方面,谷歌曾多次因算法更新引发争议。例如,2011年的“熊猫更新”虽然旨在打击低质量内容,却误伤了不少合规的中小网站,导致站长们流量暴跌。类似的,2012年的“企鹅更新”在打击垃圾链接时,也误判了一些正当的外部链接策略,使得部分站长的SEO努力付之东流。这些事件凸显了算法自动化决策的局限性,提醒我们即使是最先进的技术也可能出错。

谷歌的社交产品“Google+”是另一个典型的失败案例。2011年推出时,它被寄予厚望,旨在挑战Facebook的统治地位。产品设计复杂、用户参与度低,最终在2019年关闭。更糟糕的是,2018年爆出的数据泄露漏洞暴露了数千万用户信息,这不仅损害了用户信任,还让谷歌面临监管罚款。对站长而言,依赖Google+进行社交推广的策略也因此落空。

再来看谷歌的硬件产品,如Google Glass。这款智能眼镜在2013年发布时引发轰动,但很快因隐私问题、高价格和有限功能而失败。许多早期开发者投入资源开发应用,却因市场冷淡而血本无归。谷歌的Nexus Q流媒体播放器在2012年推出后迅速下架,原因是功能单一且价格过高,让合作伙伴和用户大失所望。

在云服务领域,Google Cloud虽然后来崛起,但早期因频繁的服务中断事件而备受诟病。例如,2020年的一次全球性宕机影响了Gmail、YouTube等核心服务,导致无数网站和业务中断。对站长来说,这种可靠性问题直接威胁到在线业务的稳定性,促使他们重新评估对单一供应商的依赖。

谷歌在人工智能产品上也不乏乌龙。比如,Google Photos在2015年曾因算法偏见将黑人用户误标为“大猩猩”,引发广泛批评。这不仅暴露了AI训练数据的不足,也警示了技术伦理的重要性。对内容站长而言,这类事件提醒我们,在采用AI工具时需谨慎验证其准确性。

谷歌的这些“失手”并非全盘否定其成就,而是揭示了创新中的必然风险。它们教会我们,即使是顶尖公司也需不断学习、改进,并重视用户反馈。对于站长和开发者来说,这些经验强调了多元化策略和风险规避的重要性——在依赖任何平台时,保持灵活性和备份计划至关重要。谷歌的乌龙时刻,最终成为了整个科技行业进步的催化剂。